メンタルヘルス対策について

※こちらの情報は2024年8月時点のものです

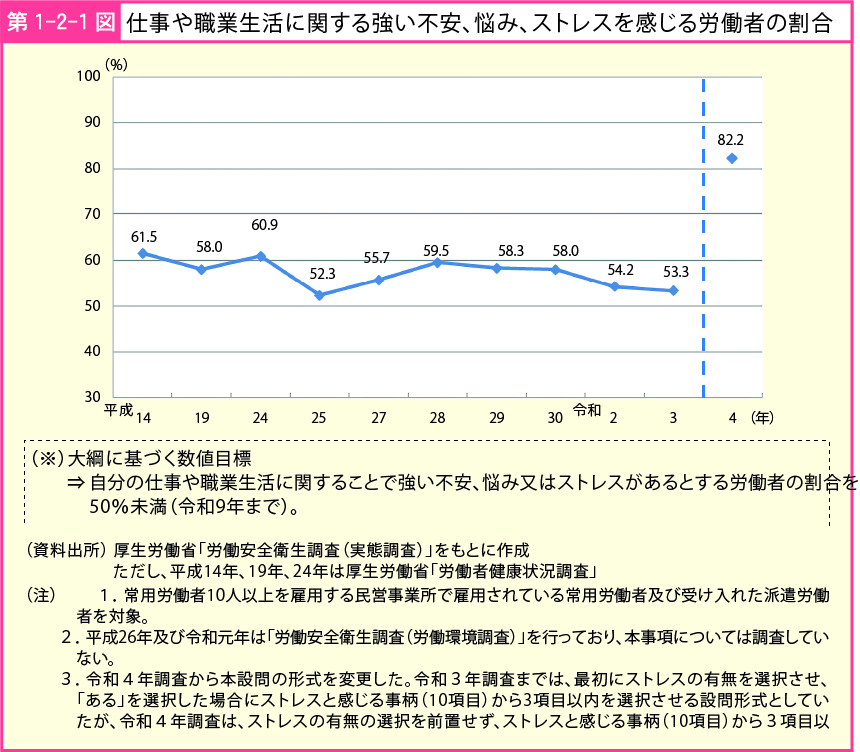

仕事や職場環境に関する強いストレスを感じる労働者の割合は近年高止まりのまま推移しています。現代社会は「ストレス社会」と言われる由縁です。

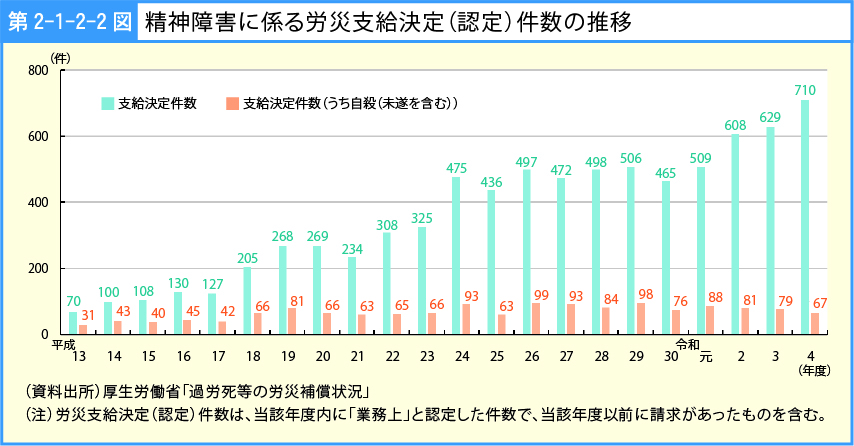

また、業務による心理的負荷を起因とした精神障害等による労災申請件数が増加傾向にあります。メンタルヘルス不調は労働者だけでなく、職場や会社全体にも大きな影響を及ぼしかねないことから、職場におけるメンタルヘルス対策が急務となっています。

職場に影響を及ぼすリスクについて

メンタルヘルス不調は精神面のみならず身体面にも悪影響を及ぼすため、職場におけるメンタルヘルス不調は会社の経済活動に大きな悪影響を及ぼします。例えば下記のようなことが考えられます。

- 心身の不調により本来持つ業務遂行能力が十分に発揮できず、生産性の低下を招く。

- 欠勤、遅刻が続き作業効率が低下する。

- 休職扱いとなり、その間会社は場合によっては代替要員を確保しなければならない。そのための人件費などのコストが発生する。

- 安全配慮義務違反ともなれば損害賠償請求等訴訟リスクが起こりうる。

メンタルヘルス対策における3つのステップについて

【1次予防】

メンタルヘルス不調の未然防止が目的です。具体的には次のような取り組みが考えられます。

- メンタルヘルスについての研修

- 職場環境等の把握と改善

- 社員個人によるストレスチェック等

【2次予防】

メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応となります。

- メンタルヘルス不調の早期な情報の収集

- 社員がメンタルヘルス不調になった時に相談できる窓口の設置

- 上司等による相談対応等

【3次予防】

メンタルヘルス不調により休職した社員の職場復帰のための支援づくりとなります。

- 職場復帰支援のためのプログラムの作成と周知(就業規則への明記)

- 職場復帰後のフォロー体制づくり

- 主治医との連携等

まとめ

メンタルヘルス不調は長時間労働やパワハラ等のハラスメント、職場における人間関係等の複合的な要因が考えられますので、個人の問題と捉えず職場でもメンタルヘルス対策に取り組むことが重要です。また、通常の病気などと比べると長期の休職となりやすいことから、就業規則に職場復帰を見越した、より詳細な規定を定めることも必要と思われます。TSCでは就業規則作成・変更・見直しのご相談も承りますのでお気軽にご連絡ください。

【出典 | 厚生労働省ホームページ】

■令和5年版過労死等防止対策白書

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf

■サービスのご紹介

助成金・就業規則等各種規程、協定の作成、見直し等に関しましては、TSCまでお問い合わせください。

企業の総合病院?シーエーシーグループ/TSCでは、経営者様のあらゆるニーズに各分野の専門家がワンストップサービスでお応えします。

就業規則の作成につきましては、人事・労務コンサルティングを是非ご利用ください。1社1社、実態に合わせたご提案(分析・対策)をさせていただきます。

自社で作れる無料のフォームや就業規則無料診断もご活用いただけます。※当社HP定型フォームに限定

■人事・労務コンサルティング|企業の総合病院?シーエーシーグループ

https://www.cacgr.co.jp/service/consult/

■無料資料ダウンロード